王建民林家正都受過傷!棒球投手肩膀、打者手腕運動傷害完整治療指南|桃園物理治療, 林口物理治療

# 背部# 手部# 膝蓋# 腳踝# 肩膀# 腰部# 腿部

在台灣,棒球幾乎可以說是全民運動。從職棒、高中黑豹旗,到社區棒球,或是近年關注度很高的12強及 WBC資格賽,大家都能感受到選手揮灑汗水的熱情與拚勁。

不過在比賽的背後,選手的身體其實得承受不小的負擔。大家應該常常聽到「某某投手因肩膀或手肘受傷本季報銷」、「某打者手腕或腰部疼痛影響揮棒」,甚至發生滑壘或撲接時受傷直接退場,而這些傷害到底是怎麼來的呢?今天就來帶大家一起探討:棒球常見的運動傷害。

棒球運動傷害2大成因:過度使用vs動作不當

大多數運動傷害的成因,簡單來說可以分為兩大類。

- 使用過度造成的疲勞性損傷

就算是機器,用久了也會磨損,更何況人是肉做的呢?

- 動作不正確或施力不當

雖然投手的姿勢方式百百種,就出手方式而言就有高壓上肩、3/4 投、側投、低肩側投或下勾等,但即使是身材比例相近、投球方式相似的選手,也會因為柔軟度、肌肉分布與慣用施力習慣不同,而產生不一樣的結果。所以其實沒有「最好」的動作,只有「最適合自己」的動作!這也是為什麼會建議可以透過物理治療師或專項教練的評估來進行動作調整及訓練,不但能提升運動表現,也能避免傷害。

各守備位置常見傷害解析:投手打者野手捕手

在不同守備位置與分工下,球員因為動作型態不同,常見的傷害也會有所差異。

投手常見傷害:肩膀手肘問題

投手最常見的就是肩膀和手肘的問題。投球是一個需要將外旋的手臂快速帶到內旋的動作,不但需要很快的加速,也需要有減速”洩力”的能力,習慣緊急煞車會讓壓力容易累積在單一關節,造成傷害的風險上升。

動作中,肩膀前側組織和手肘內側韌帶在最大外轉時需要共同分擔壓力,而快速內轉將球投出的過程是運用軀幹及旋轉肌群施力,最後以內轉加上手臂的二頭肌協助減速。

而當投手過度使用或動作跑掉時,容易出現:

- SLAP(肩關節唇撕裂):俗稱「投手絕症」,痛點大約在肩膀前側上方二頭肌肌腱的起點。

- 旋轉肌傷害:因反覆高負荷使用,導致拉傷/磨損/鈣化等。

- 手肘內側韌帶損傷:嚴重時需要做Tommy John手術(韌帶重建手術)。

- 其他傷害:例如膝蓋,在投球的時候是在投手丘上,後腳做出類似向下方「飄移」的下沉+旋轉。若是動作有問題容易出現壓力累積在膝蓋內側的狀況產生疼痛。

投球的動作拆解。(圖片來源:唯心運動物理治療所)

打者常見傷害:腰椎與手腕問題

擊球是一個全身性的旋轉動作,如果某一環節的肌力不足或控制不佳,就會造成其他部位代償,長期下來導致傷害。常見包括:

- 椎弓骨折/脊椎滑脫/椎間盤壓力上升:因軀幹旋轉控制不佳/核心能力不足/過度使用。

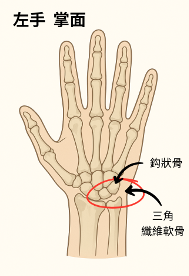

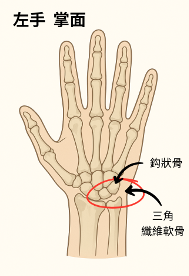

- 鈎狀骨骨折:以右打者而言,在翻棒子的時候”左手”的鉤狀骨就容易擠壓到球棒的尾端, “國防部長”張育成以及12強國手林家正都有因此受傷過,在鈎狀骨底下有尺側的神經通過,所以也有些人會出現無名指跟小指麻的狀況。

(圖片來源:唯心運動物理治療所)

- 鈎狀骨周圍組織的疲勞性損傷:除了翻棒子當下被棒尾壓迫導致急性的骨折傷害以外,也可能因為多次揮棒擠壓造成疲勞性的損傷;此外,跌倒手撐地或是被觸身球直擊也可能發生這個傷害。

除了動作的調整之外,棒尾的形狀也是可以選擇去調整的。(圖片來源:唯心運動物理治療所)

野手常見傷害:下肢急性扭傷

守備動作需要快速移動甚至是滑接,之後再扭轉身體傳球,對下肢是很大的挑戰,因此傷害多以下肢為主:

- 踝關節扭傷下肢肌肉拉傷:急停或變向時最常見。

- 膝關節損傷:包括半月板撕裂、前後十字韌帶傷害,甚至骨折。

捕手常見傷害:膝蓋與下背問題

雖然是球場上的指揮官,但傷害風險同樣不低。除了蹲整場有點費腿費腰之外,承受投手動輒 150 公里火球的衝擊也是家常便飯。常見傷害有:

- 膝蓋髕骨股骨疼痛:長期下蹲導致膝蓋壓力過大。

- 下背慢性壓力性疼痛:頻繁起身、傳球與蹲姿造成。

- 手腕手指與尺側組織損傷:接球瞬間手肘伸直與外旋,捕手的"手”需要承受速球的壓力的同時做出偷好球Farming的位移,對三角纖維軟骨、尺神經等造成壓力,大拇指跟食指也容易因為衝擊力造成掌指關節周邊韌帶拉傷撕裂,現在有較多捕手用的守備護具會注重在手掌加厚以及大拇指背側加墊片防止傷害。

- 急性撞擊傷害:例如被擦棒球擊中,或本壘攻防時遭受衝撞(因此有了 2014 年 MLB 制定的「波西條款」)。台灣社區棒壘球中也有規劃守備方與進攻方踩不同壘包的規定,來降低衝撞風險。

(圖片來源:唯心運動物理治療所)

什麼時候該找物理治療師?3階段治療介入

那麼,什麼時候該找物理治療師呢?當選手出現痠痛、腫脹、活動受限,或察覺運動表現下降時,就應該盡早尋求治療師的評估。通常治療介入的內容會依傷害階段與球季賽程做個人化安排。

- 急性期:以減輕疼痛與控制發炎為主,可能透過冷敷、物理因子治療或貼紮;必要時轉介影像檢查或其他醫療處置(手術/注射等)。

- 恢復期:逐步加入活動度、肌力與動作學習,例如肩關節穩定、核心控制。

- 重返運動期:修正投球或揮棒動作模式,並加入模擬比賽訓練,幫助安全回場。

除了治療之外,預防更是守護選手的關鍵。現在許多球隊強調運動醫療整合,由物理治療師、運動防護員、體能教練與教練團合作,從休賽季就開始規劃。重點包含:

- 動作評估與矯正:修正代償或不良模式。

- 肌力與穩定度訓練:核心、臀肌、肩胛穩定。

- 柔軟度維持:避免關節僵硬與肌肉拉傷。

- 負荷管理:控制投球與揮棒量,避免過度使用。

- 其他專項訓練:微調動作機制,開發新武器球種等等。

賽季中則會選則以維持高水準的競技狀態與賽後修復為主,避免疲勞累積或受傷。

棒球是一項熱血的運動,但同時伴隨著運動傷害的風險。若能理解傷害來源,並在適當時機尋求物理治療介入,再加上完整的預防策略,無論職業或業餘選手,都能延長運動生命,讓棒球的熱情持續更久。